|

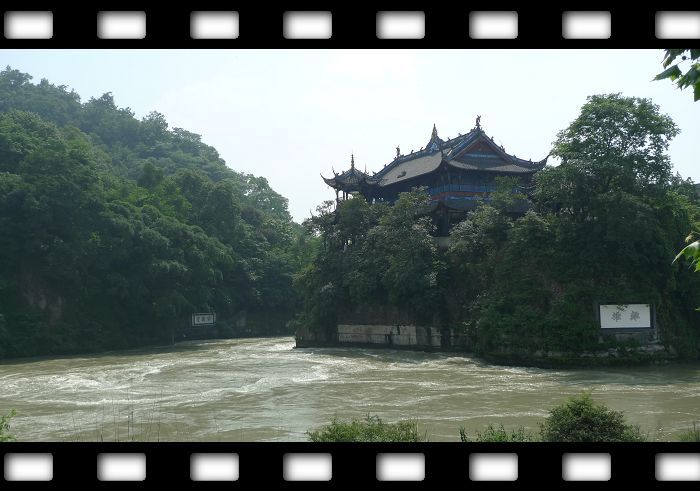

都江堰水利工程位于四川省都江堰市区西北的岷江河上,公元前256年由秦国蜀郡太守李冰主持修建。发源于岷山南的岷江经成都平原穿流而过,四季绿水长流,奔流不息。秦国蜀郡太守李冰利用成都平原西北高、东南低的地理特点,率领广大民众,经过8年时间,用火烧、水浇、人撬的办法,从玉垒山虎头岩坚硬的子母岩上,凿开一个大口子,修了一条人工河。又在岷江江心构筑了一个两头小中间大,形似翘尾鱼的分水堤,把岷江分为内江和外江,外江排涝,内江灌溉,又在分水堤与离堆之间,筑了一道堤并在堤下修了两条溢洪道防洪排沙,使成都平原实现自流灌溉成为“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。灌区达到6个地区36个县市,实灌1000多万亩,成为2000多万人民生产生活不可离去的“母亲河”。

拜水都江堰,问道青城山,八号车作业

拜水都江堰,问道青城山,八号车作业

拜水都江堰,问道青城山,八号车作业

拜水都江堰,问道青城山,八号车作业

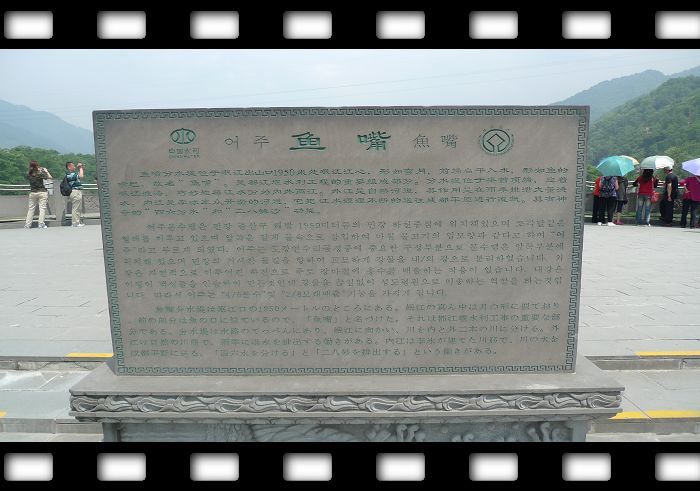

都江堰渠首工程主要由“鱼嘴”“宝瓶口”“飞沙堰”三大部分构成,“鱼嘴”分水堤长约ffice:smarttags" />3000米,最宽处约300米,把滔滔岷江一分为二并实现其四六分水(丰水季节内江分水四成,外江分水六成,枯水季节又倒过来),并且利用环流原理,把砂石排入外江。“宝瓶口”置于内江总干渠前端,紧扣内江咽喉,它呈倒梯形,平均宽度20米,并在石壁上刻有观察水位的“水则”,实行限量进水,使多余的水进入溢洪道。“飞沙堰”长300米,高2米,古时由笼石砌成,当水位超过“水则”警戒线时,洪水或翻越或冲溃堤堰直接进入溢洪道,同时还能把江中90%以上的砂石排走,起到防洪排沙减灾的作用。

[此贴子已经被作者于2010/6/10 0:29:28编辑过] |